En estos días, circuló una carta del médico español Juan Manuel Jiménez Muñoz, que merece ser difundida ampliamente. Hago mías sus atinadas palabras y agrego condimento para evitar plagiarla en su totalidad.

Aunque en los prolegómenos de la información procedente de China, muchos miembros de la comunidad científica occidental nos equivocamos pensando que sería un virus de influenza y no un coronavirus el agente causal de la pandemia, que se controlaría prontamente como había ocurrido con los brotes de SARS y MERS, y que el uso de mascarillas no sería necesario para las personas asintomáticas, en poco tiempo los desaciertos se fueron minimizando y las guías académicas modernizando, según se iba generando evidencia sólida. La ciencia se autocorrige y humildemente enmienda sus equívocos. Hoy en día, la aproximación a la realidad ocurre con mayor precisión y rapidez que en el pasado.

Nadie en su sano juicio puede ignorar que el método científico nos ha sacado de las tinieblas a lo largo de la historia. La electricidad, la radio, la televisión, la microondas, la internet, los teléfonos celulares, los viajes cósmicos, los antibióticos, las vacunas, los telescopios, la anestesia general, el saneamiento de las ciudades, la purificación del agua, las tomografías, los rascacielos, los aviones, los trenes, el cine, las fotografías, los ordenadores, los mapas digitales y nuestra vida al completo, dependen de una ocurrencia de Galileo: una secuencia de tres pasos para averiguar entre todos cómo funciona el mundo: 1. Establecer una hipótesis plausible sobre un problema puntual; 2. Realizar experimentos para comprobar la veracidad o la falsedad de esa hipótesis; 3. Publicar los resultados en revistas científicas, revisadas por pares, para que cualquier otro los pueda reproducir, afirmar o refutar.

Gracias a esos tres simples eslabones, la sociedad contemporánea es completamente diferente a la del siglo 18. Si como por arte de magia pudiésemos trasladar un habitante del año 1 hasta el año 1700, apenas notaría diferencias en lo esencial de la existencia y se adaptaría sin mayor problema. En cambio, si trasladásemos a un habitante del año 1700 al 2020, se moriría del susto y andaría totalmente inmerso en la futilidad. Es a través del método científico que desarrollamos herramientas para erradicar una pandemia, o para hacerla manejable. Gracias a la ciencia no hay viruela y pronto no habrá poliomielitis, casi no hay leprosos, los pacientes VIH positivos ya no se mueren de sida, muchos cánceres se curan y la expectativa de vida ha superado en promedio los 80 años, cuando tres siglos atrás no pasaba de los 30 años.

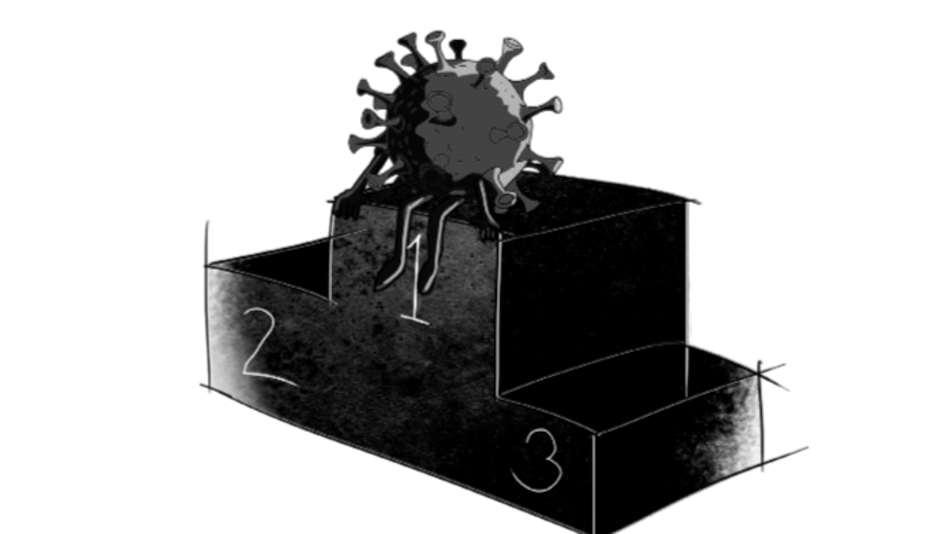

Resulta inaudito, por tanto, que después de 300 años de éxitos científicos, tenga uno que tolerar lo insoportable: la caída del modelo y la sustitución por la farsa, la charlatanería, la conspiración, el negacionismo, el pensamiento mágico, la vulgaridad, el despropósito y la democracia aplicada a la ciencia, donde el analfabeta que acaba de leer una idea en Google opina sobre el coronavirus en igualdad de altavoces que el catedrático de virología; donde el que pasó páramos en la asignatura de matemáticas elabora gráficas para modelar la propagación de los contagios; donde las medidas de mitigación son diseñadas a la carta para conveniencia mercantil, y donde las panaceas terapéuticas proliferan, según el instinto chamánico del momento.

Hay grupos organizados que parecen añorar la época de las cavernas y se amalgaman en corrientes terraplanistas, antivacunas, conspiranoicas, sectas satánicas, neonazis, adoradores de ovnis y porros, delirantes con el 5G, ácratas anti-cambio climático, supremacistas étnicos y morones con pedigrí, pululando en todas las redes sociales e instaurando una nueva religión que, mucho me temo, está calando más de lo inimaginable en una región carente de educación, cultura, liderazgo y profesionalismo mediático. Eso no es nuevo. Tarados los hubo siempre. Lo novedoso ahora es ver a médicos, biólogos y químicos comandando una tanda de súbditos acientíficos y abjurando de la ciencia para adquirir una fama pasajera, mientras las instancias ministeriales, las facultades universitarias y las colegiaturas correspondientes giran la cabeza hacia otra parte, sin alzar su voz regulatoria contra el medievalismo.

Que un grupo minúsculo de galenos se autodenomine “Médicos Por la Verdad” (o con su correspondiente denominación fuera de España), ya es una ofensa gravísima para la inmensa mayoría de facultativos serios que ejercemos en el mundo. Que se estén dando conferencias y publicando protocolos inventados de manejo del Covid, que se puede prevenir la hospitalización con infusiones herbáceas, que es preferible la experiencia personal a las publicaciones científicas, que la medicina de complacencia funciona mejor que la de evidencia, que el dióxido de cloro acaba con el coronavirus, o que las vacunas provocan autismo, cambian nuestro código genético o llevan microchips para controlarnos, resultaría risible si quienes defienden esas barbaridades fuesen individuos iletrados o secuestrados en Narnia, y no licenciados o doctorados por una universidad.

Algo se está haciendo mal en los recintos académicos. Para reflexionar…

El autor es médico