“Las amenazas van en serio. Como hombre, tengo miedo...”.

Estas palabras, a modo de confesión, las hacía en baja voz monseñor Óscar Arnulfo Romero a una cercana colaboradora, Miriam Estupiñán, el 9 de marzo de 1980, 15 días antes de que un francotirador hundiera en su pecho una bala explosiva que acalló el sermón y acabó con su vida.

Ese día, el de la confesión, Romero agradeció que un grupo de damas, Estupiñán entre ellas, lo hubiera invitado a cenar, pues ya eran pocos lo que querían dejarse ver al lado del cura “izquierdista”, como lo pintaban sus detractores, políticos, obispos y sacerdotes, en su mayoría.

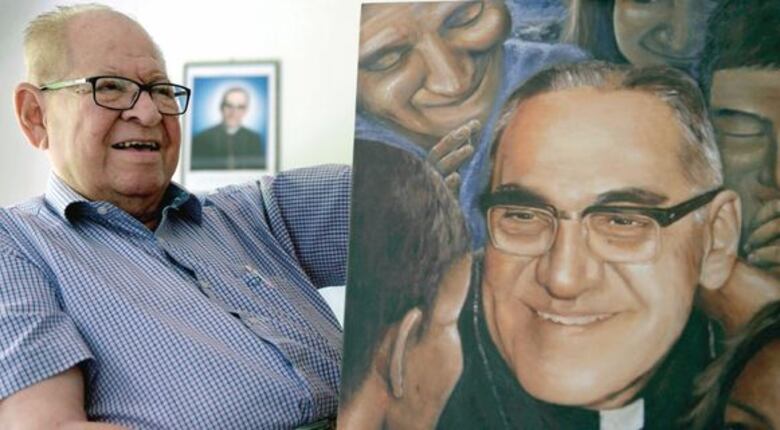

“Ya no me quedan amigos”, dijo un tanto incómodo, mientras se acomodaba el grueso aro de sus anteojos, fruncía el ceño y los músculos de su rostro se debilitaban.

La cena transcurrió sin mayores sobresaltos, pero Estupiñán no pudo estar tranquila, pues su mente, cual mariposa asomada al viento, se movía en un vaivén de emociones.

Ella sabía que Monse, como lo llamaba por esa amistad que nació hacía ya 29 años, en realidad no le temía a la muerte. Lo suyo era ese temor natural a ser torturado, desaparecido o tirado inerte en cualquier callejón de algún poblado o colonia de El Salvador. De eso, había visto bastante.

Óscar Arnulfo Romero tampoco le temía a los militares que masacraban a su pueblo, pues cada domingo, solo en el púlpito y con la imagen de Cristo a sus espaldas, los cuestionaba, los retaba, los reprendía.

El domingo 23 de marzo de 1980, un día antes de ser asesinado en la capilla del hospital Divina Providencia, les dio la última reprimenda: “Yo quisiera hacer un llamamiento, de manera especial, a los hombres del Ejército. Y en concreto, a las bases de la Guardia Nacional, de la Policía, de los cuarteles... Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: ‘No matar’. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla”.

Y prosiguió: “Ya es tiempo de que recuperen su conciencia, y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo, cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: cese la represión”.

Ese fue el sermón que lo llevó a la tumba, aunque para muchos la orden de matarlo hacía rato que rondaba a quien hoy es subido a los altares como un nuevo santo, san Romero de América.

Humillación papal

A Óscar Arnulfo Romero nadie lo comprendió. Dios no le dio suaves vientos, más bien le dio aires huracanados que pusieron a prueba su valentía como hombre de bien, según relata Miriam Estupinán a La Prensa.

La jerarquía católica no lo pasaba, no lo quería. Hasta el propio papa Juan Pablo II lo humilló cuando Romero viajó a Roma dispuesto a denunciar las atrocidades que en El Salvador se cometían contra el pueblo, la Iglesia católica y sus prelados.

Evidencias quedan de que monseñor llegó puntual a la cita, pero que los ayudantes del papa se las arreglaron para que esta no se diera.

“Ya debes saber que el correo italiano es un desastre”, le dieron como excusa, pero Romero no se dio por vencido y, al día siguiente, como un feligrés más, acudió entre los primeros a la plaza de San Pedro a esperar al pontífice.

Allí consiguió una nueva cita, pero el encuentro fue desafortunado, degradante.

Luego de explicarle a Juan Pablo II que el cura Octavio Ortiz había sido asesinado por el Ejército por el simple hecho de estar en los barrios humildes enseñándoles a los jóvenes la palabra de Dios y por ser tildado de “guerrillero”, Juan Pablo II, viendo una foto con el rostro ensangrentado de Ortiz, solo le preguntó a Romero: “¿Y acaso no lo era?”. Monseñor comprendió que el consejo del papa estaba claro: había que establecer puentes con la dictadura.

El diario digital El Faro aduce que Romero se había vuelto una piedra en el zapato de Juan Pablo II que, dados sus orígenes polacos y su ignorancia sobre América Latina, creyó a aquellos obispos conservadores que lo acusaron de tener inclinaciones izquierdistas y de abrirle la puerta al comunismo que el papa polaco había dedicado su vida a combatir.

Estupiñán aclara que, al menos en El Salvador, Romero solo era querido, respetado y defendido por monseñor Arturo Rivera y Damas, por el cardenal José Gregorio Rosa Chávez, y por monseñor Ricardo Urioste, quien siempre estuvo a su lado como vicario.

Fue precisamente Urioste quien en 1999 creó la Fundación Romero, que contra viento y marea mantuvo vivo el recuerdo del asesinado prelado.

A monseñor Romero, en palabras del papa Francisco, le dieron antes, al momento de su asesinato, y después, con la peor piedra, que es la lengua.

Entre regocijo y acusaciones

Esta semana, según El Faro, Rosa Chávez manifestó en Roma, Italia, que “a mí no se me olvida cuando mataron a monseñor Romero. Yo vi los fuegos artificiales de celebración desde la parte alta de la capital. Vi bajar carros con stickers que decían ‘Haga patria, mate un cura”.

El obispo italiano Vincenzo Paglia, postulador de la causa, también confesó esta semana que, durante mucho tiempo, algunos en la curia romana lanzaron acusaciones terribles contra Romero.

“Casi 20 años de oposición a la causa de canonización. Es una oposición increíble. Fue peor que la bala a su corazón. Decían que no había sido fiel al papa, a la Iglesia, al evangelio”.

Las acusaciones, dijo, le alcanzaron a él también. “Yo mismo fui amenazado para dejar la causa, porque era, decían, una causa contra la unidad de la Iglesia, que ponía en peligro a la Iglesia de toda América Latina”.

El obispo italiano, sin embargo, se negó después a aclarar la naturaleza de esas amenazas, aunque en una entrevista otorgada este mismo año a una cadena de noticias italiana, había dicho que las amenazas provenían de algunos cardenales, que acusaban a Romero de ser un izquierdista.

Esto coincide con lo revelado por el postulador salvadoreño, el obispo Rafael Urrutia, que dijo a El Faro que los cardenales colombianos Alfonso López Trujillo (presidente del Consejo para la Familia) y Darío Castrillón Hoyos (prefecto de la Congregación del Clero) fueron los más duros opositores a la causa.

Escuadrones de la muerte

El asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero fue atribuido a Roberto D’Aubuisson, fundador del derechista partido Arena y quien estaba al mando de los matones de los escuadrones de la muerte, de acuerdo con señalamientos hechos por la Comisión de la Verdad y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A esa misma conclusión llegó un tribunal en Fresno, California, amén de las confesiones de tres de las personas involucradas en el crimen: el capitán Rafael Saravia, el conductor Amado Garay, y uno de los hombres que iba en los vehículos cuando se cometió el crimen: Gabriel Montenegro.

“Solo con recordar esos momentos me dan ganas de llorar”, señala Estupiñán mientras hace una pausa antes de retomar sus recuerdos.

La bala que dio vida

A Romero se lo habían advertido: no hable mal de los militares, suavice sus sermones, pero no hizo caso, pues decía que su deber era estar al lado de los oprimidos. “No puedo callar ante la injusticia”, repetía.

Por eso, en sus homilías dominicales, de casi dos horas, arreciaba como un temporal en contra de la injusticia, de la represión, clamando por el respeto a los derechos humanos, lo que enfurecía a quienes operaban desde la oscuridad.

Cada una de sus palabras era un dardo que azotaba la epidermis de los gobernantes.

Por ello, decidieron enviar esa bala explosiva que acalló el sermón, pero nunca sospecharon que ese proyectil lo haría inmortal y lo elevaría a la santidad.