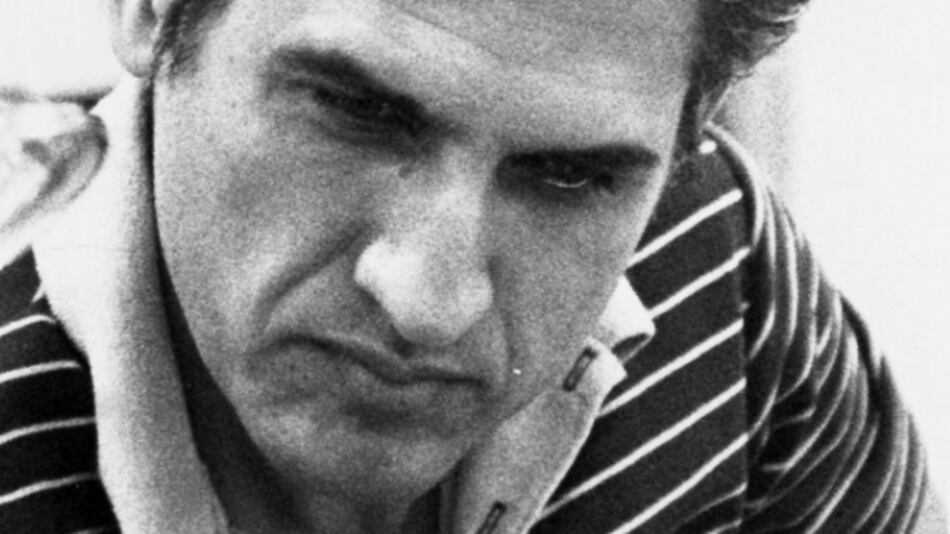

Poco después de ingresar al territorio nacional, el 13 de septiembre de 1985, procedente de Costa Rica, el Dr. Hugo Spadafora Franco, médico, idealista y revolucionario, fue secuestrado en Chiriquí por unidades de las Fuerzas de Defensa. Al día siguiente, un cuerpo decapitado, con señales de tortura, fue hallado del lado costarricense de la frontera, dentro de un saco de los correos estadounidenses. Días más tarde, se identificó al cadáver: era el de Spadafora.

Al confirmarse la noticia, una sensación de espanto se apoderó de la sociedad istmeña, en esos días sometida a la dictadura militar. Recuerdo vivamente haber pasado noches sin dormir pensando en aquel crimen abominable, perpetrado por sicarios infinitamente malévolos, al servicio de la tiranía.

“Según la historia del crimen en Panamá,” observa el Dr. Carlos Iván Zúñiga, “es el caso más cruel y ninguno como él para conmover las fibras solidarias del panameño” (La Prensa, 2 de septiembre de 2000).

El asesinato de Spadafora hizo evidente para todos los extremos a que era capaz de llegar el régimen a fin de silenciar a sus críticos. Entre los que había en ese momento, Spadafora era audaz e implacable: no desperdiciaba oportunidad para enrostrarle al tirano sus vínculos con el crimen organizado, las narcomafias colombianas, el bajo mundo y los tráficos más repudiables.

“En viajes a Panamá desde el frente nicaragüense—relata la Dra. Brittmarie Janson Pérez en Panamá protesta (1993)—Spadafora había atacado a Noriega por los medios de comunicación. En marzo de 1984, lo acusó de participar en el tráfico internacional de armas y utilizar a las FDP [Fuerzas de Defensa de Panamá] para satisfacer ambiciones personales.

Continúa la Dra. Janson: “Spadafora dijo que Noriega, a quien llamó ‘traficante internacional de drogas’, viajaba a varios países hablando de democracia, de paz, en Centroamérica y del Grupo de Contadora, cuando él era el mayor obstáculo a la democracia en Panamá” (págs. 159-60). Las ansias de poder y dominación, así como el sadismo y la tendencia criminal caracterizaron la carrera de Noriega desde sus inicios, cuando se vinculó a la CIA como agente y a Torrijos, de quien fue íntimo colaborador.

El retorno de Spadafora a Panamá, aquel aciago septiembre de 1985, le auguraba problemas a la dictadura. El médico había participado en movimientos guerrilleros en África y Centroamérica; conocía bien la guerra de guerrillas, era valiente, carismático y soñador.

El régimen sospechaba que podía organizar un grupo subversivo con ánimos de derrocar a la narcodictadura y no estaba dispuesto a tomarse ese riesgo. Aun cuando Spadafora no tuviese esas intenciones expresas, el narcotirano no se sentiría a salvo mientras el médico guerrillero siguiese vivo.

El narcodictador aprovechó la coyuntura no solo para truncarle la vida a Spadafora de la manera más espeluznante, sino para infundir terror en todo el que se atreviese a desafiar su tiranía. Quedó claro, como lo escribió el Dr. Zúñiga, que “sus asesinos eran seres sin entrañas y que estábamos en presencia de una política de Estado absolutamente criminal, fundada en la ferocidad y el ensañamiento” (La Prensa, 2 de septiembre de 2000).

Tras conocerse los truculentos detalles del crimen, la ciudadanía pasó del estupor a la acción. Mientras la dictadura intentaba confundir a la población con versiones espurias y amedrentarla con amenazas de represalias iguales o peores para quienes se atrevieran a protestar, las expresiones de repulsión, procedentes de todos los sectores, no se hicieron esperar.

El propio funeral del médico, el 20 de septiembre, en Chitré, de donde era oriundo, constituyó una manifestación de rechazo a la tiranía. Siguieron marchas, manifestaciones, una cadena humana y huelgas de hambre.

Una hermana y un hermano de Spadafora se encadenaron al asta de la bandera en la nunciatura apostólica, del 17 al 25 de octubre. La Coordinadora Civilista Nacional (Cocina) “organizó una marcha y manifestación el 9 de octubre en defensa de los derechos humanos y contra el terrorismo estatal”, a la cual asistieron unas 50 mil personas, según la Dra. Janson (pág. 167).

En retrospectiva, resulta claro que el asesinato de Spadafora fue el principio del fin de la narcotiranía en el poder desde 1968. No solo convirtió al médico guerrillero en “el miembro más importante en el panteón de las víctimas del régimen militar”, como lo explica Brittmarie Janson Pérez (pág. 165). Catalizó un sentimiento de indignación y rechazo a la dictadura en todas las capas sociales.

Pocos años antes, la creación de las Fuerzas de Defensa (1983) y la imposición—mediante un escandaloso fraude electoral (1984) —de un presidente y varios diputados adictos a los cuarteles, parecían indicar que la narcodictadura era invencible.

Pocos años después (1987), la amplitud de la protesta ciudadana, expresada en todos los sectores sociales, revelaría a la opinión pública nacional e internacional el aborrecimiento generalizado al sistema corrupto, anclado en el poder desde 1968, sin ninguna intención de entregarlo conforme a la voluntad popular.

En Estados Unidos, principal sostén del régimen militar desde sus orígenes, la noticia del brutal asesinato de un crítico de la dictadura generaría repugnancia hacia el régimen en muchos sectores. Un paso inicial fue la investigación de las actuaciones de la dictadura por parte del Senado estadounidense en abril y mayo de 1986.

Luego se le irían oponiendo a la tiranía otras entidades estadounidenses y, sobre todo, la opinión pública de ese país, que conoció, con este abominable crimen, el verdadero rostro del régimen militar. La máscara “progresista” de la dictadura finalmente cayó, para dejar expuesta a una dictadura sanguinaria, obsesionada por enriquecer a sus jerarcas a partir del narcotráfico y el expolio de las arcas nacionales, y por liquidar, con vesania propia del salvajismo más primitivo, a los que osaran cuestionar sus actuaciones.

El autor es politólogo e historiador, director de la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá y presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá.